Rejoignez la grande prière de l'Église

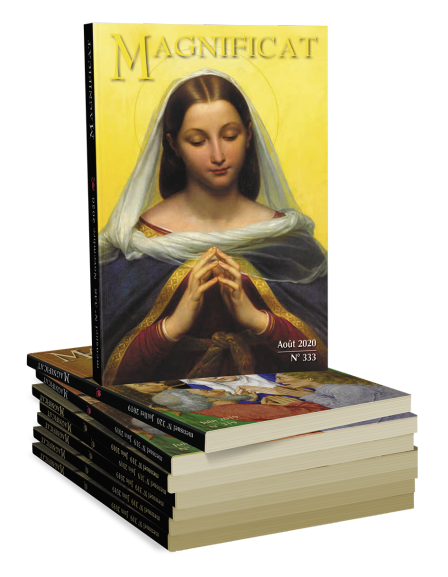

Magnificat est une revue mensuelle qui vous accompagne chaque jour sur le chemin de la prière de l’Église, et vous aide à développer votre vie spirituelle selon votre vocation propre.

L'Évangile du jour

Évangile de Jésus Christ selon saint Matthieu 12, 14-21

Soyons saints

Rejoignez la grande prière de l'Église

Magnificat est une revue mensuelle qui vous accompagne chaque jour sur le chemin de la prière de l’Église, et vous aide à développer votre vie spirituelle selon votre vocation propre.

Inscrivez-vous pour recevoir, pendant 9 jours, un e-mail quotidien contenant des textes, des prières ainsi qu’une méditation inédite de Jean de Saint-Cheron – pour approfondir le thème de cette année hors du commun et la spiritualité de sainte Thérèse de Lisieux.

CE MOIS-CI

juillet 2025

Commentaire de couverture

Œuvre d'art du mois

Prions

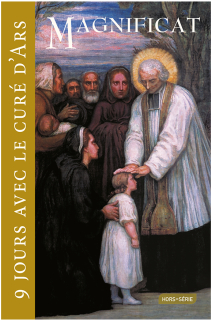

Une neuvaine originale, riche et profonde pour suivre la voie tracée par le curé d’Ars, saint Jean-Marie Vianney.

Réalisé en partenariat avec le sanctuaire d’Ars.

4,90 € – 64 pages – 11 x 17 cm – 2,50 € à partir de 100 ex.

POUR ALLER PLUS LOIN

Coin prière de Magnificat

En savoir plus

Coin prière

Prier Dieu - Prières à Marie - Prier avec les saints - Prier en toutes circonstances - Prière de l'Église

Un rendez-vous hebdomadaire, pour préparer votre cœur à la messe du dimanche.

Retrouvez tout Magnificat

LIRE

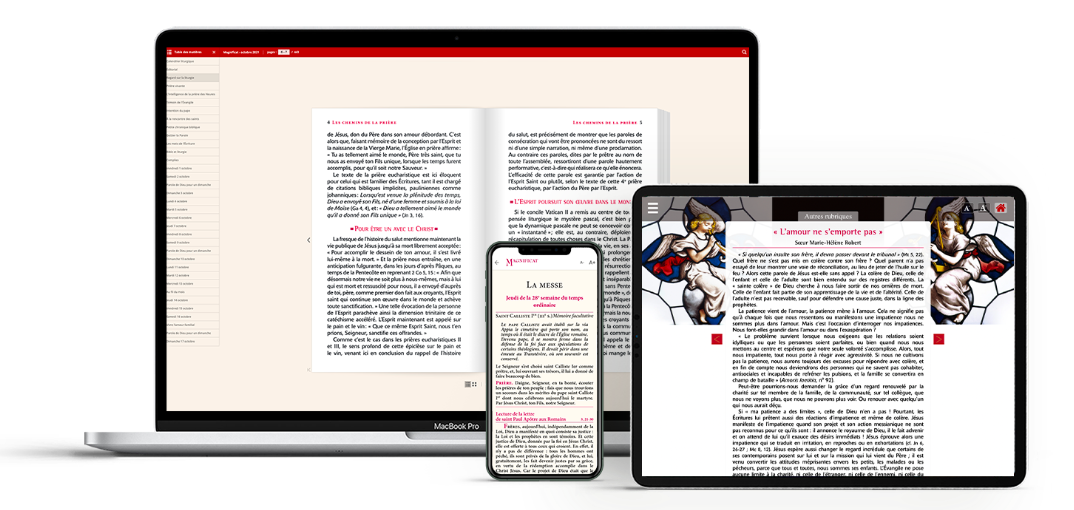

Magnificat en ligne

L’édition numérique de Magnificat est disponible sur tous les supports en ligne et sur l’application. Elle est gratuite pour les abonnés papier.

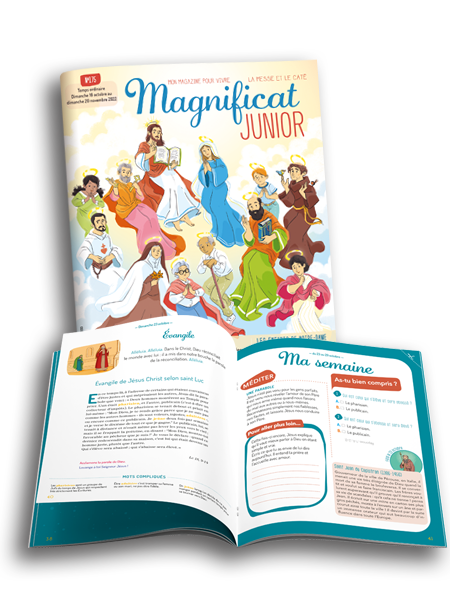

La nouvelle revue des 7-12 ans qui leur montre que le monde est beau !

Théophile

Pour regarder le monde avec des étoiles dans les yeux ! Tout ce que vous aimeriez transmettre aux petits curieux de 7 à 12 ans.

NOTRE PROPOSITIONS DU MOIS

9 jours avec Saint Joseph

Chaque jour, laissons-nous guider par saint Joseph dans tous les aspects de notre vie !

Chaque matin, plongez au cœur de la lettre apostalique Patris corde.

Chaque soir, prenez le temps de méditer.

MAGNIFICAT

Demandez un numéro gratuit

Prenez le temps de découvrir notre revue gratuitement et sans engagement, et donnez à votre vie de prière toute la beauté qu'elle mérite.

MAGNIFICAT

A votre service

Idées pour célébrer

Des propositions inédites, ainsi que des suggestions de prière universelle

Trésors de la rédaction

Retrouvez une sélection thématique d'articles publiés dans Magnificat

Découvrez

Pour que la messe et la prière soient au cœur de la vie de chaque enfant !