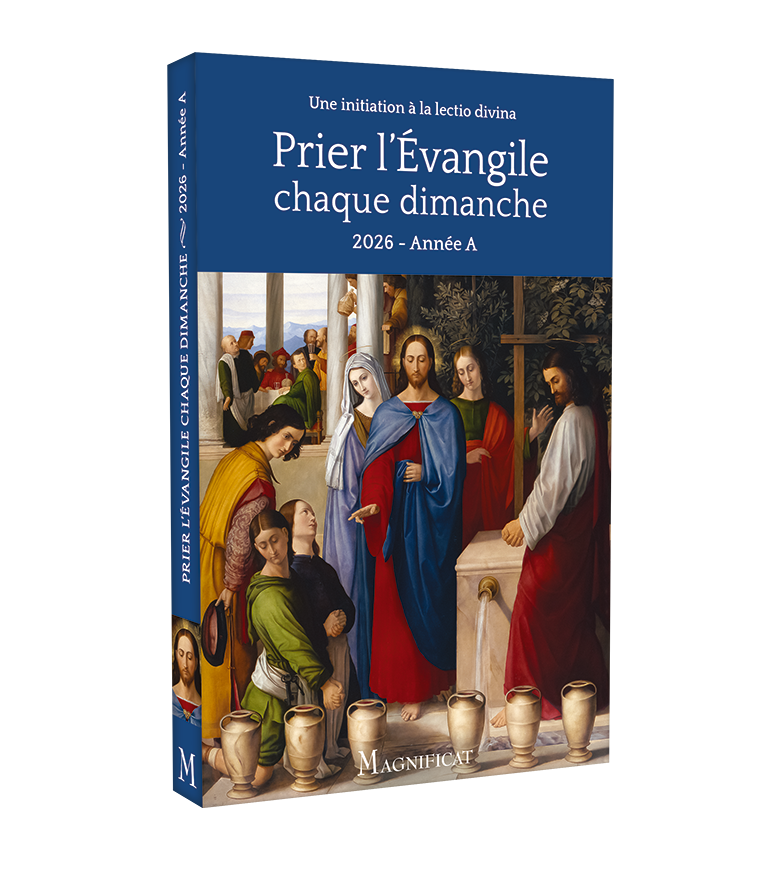

La Rencontre des rois mages (1411-1416), Frères de Limbourg (vers 1380–1416),

Trois bienheureux rois

Trois rois venus de fort loin se rencontrèrent. Le premier était âgé et montait un cheval blanc ; le second, plus jeune, avait une longue barbe noire et son cheval était gris ; le troisième, imberbe, chevauchait un cheval bai.

On croirait lire un conte : et comme dans un conte, les couronnes sont d’or, les gonfanons vert, rouge et doré volent au vent, les harnais, les tuniques, les manteaux et les fourreaux des sabres rutilent. L’histoire des rois mages a bien quelque chose de la légende. Des quelques lignes de l’Évangile de Matthieu, on a extrapolé et agrégé des traditions diverses, si bien que ces mages dont la Bible ne nous livre ni le nombre ni le nom – Or, voici que des mages venus d’Orient arrivèrent à Jérusalem (Mt 2, 1) – deviennent rois sous la plume de Tertullien pour acquérir leurs noms de Gaspard, Melchior et Balthasar dans un texte apocryphe tardif, l’Évangile arménien de l’enfance. Au début du xve siècle, peu avant que soit réalisée cette somptueuse enluminure, un best-seller de Johan von Hildesheim rassemble et romance leur légende sous le titre d’Histoire des trois bienheureux rois (1364-1375). Le succès de cette histoire explique peut-être que les frères de Limbourg lui aient consacré non pas une seule, mais deux pleines pages l’une en face de l’autre, adjoignant à l’adoration des mages leur rencontre aux portes de Jérusalem où ils iront voir Hérode. Un commentateur note avec humour et justesse : « Comme pour dédommager le duc du minable accoutrement des bergers, et peut-être de la misère de la crèche, l’enlumineur prodigue les richesses et l’orientalisme le plus débridé dans le thème fastueux des rois mages, et le traite plutôt deux fois qu’une » (Edmond Pognon). Effectivement, l’œil suit avec bonheur les détails des coiffures, des harnachements, des montures, les traditionnels chameaux ne faisant pas défaut aux côtés des chevaux, des armes et des animaux exotiques qui achèvent de transporter le lecteur et spectateur dans un univers merveilleux.

Un duc mécène

Ce duc plus attiré par les chatoiements des enluminures que par la Lumière qui vient en ce monde est un grand mécène, mais sans doute pas un grand chrétien : du moins Jean de Valois, duc de Berry, frère de Charles V, ne s’est-il fait une réputation ni de bonté ni de piété. En revanche, sa collection de manuscrits, ayant bien mieux résisté au temps que ses dix-sept châteaux, a assuré sa renommée. Qui a eu la chance de pouvoir contempler de ses yeux Les Très Riches Heures du duc de Berry ne l’oubliera jamais : cette « Joconde des manuscrits enluminés » est conservée à Chantilly où elle a pu être exposée en 2025, à l’issue d’une restauration. Le catalogue de cette exposition et les ressources numériques déployées pour l’occasion permettent à tous un accès privilégié à l’œuvre. Un livre d’heures est destiné à aider les laïcs à prier en leur donnant les prières à réciter suivant les heures de la journée et les fêtes à célébrer. La grande taille de celui-ci en fait avant tout un objet d’art, donnant le champ libre au talent des artistes. Ce sont d’abord trois frères, Paul, Hermann et Jean de Limbourg, puis sans doute Barthélemy d’Eyck et enfin Jean Colombe, qui en réalisèrent les très nombreuses illustrations, dont 66 grandes enluminures sur vélin. En peignant trois rois pour le livre de Jean de Berry, les frères de Limbourg ne pouvaient que rendre hommage à sa propre magnificence, à son raffinement, et même à ses conquêtes militaires. Mais il semble que le conte s’inscrive dans une parabole si l’on songe que ce haut et puissant seigneur mourut en 1416, peut-être de la peste, privé ainsi à jamais de ses trésors, en même temps que les trois frères de Limbourg, qui laissaient inachevé le livre d’heures…

La grande joie

Les absents de cette enluminure sont Jésus, Marie, Joseph ! Mais Notre-Dame de Paris est là, bien reconnaissable à ses deux tours et à sa flèche. Comme dans d’autres pages des Très Riches Heures, les frères de Limbourg se font les témoins de l’architecture de leur temps. La Sainte-Chapelle, Montmartre, un château où l’on a pu voir Montlhéry, deviennent ici Jérusalem, de même que sur la page suivante Bourges sera Bethléem. L’étoile aussi est là, semblable à « un grand soleil », dit l’Évangile arménien de l’enfance. Les rois mages arrivent par trois chemins pour bien montrer qu’ils se rejoignent de trois parties du monde : en ceci, cette « rencontre » saisit le sens même de l’épiphanie, révélation du Christ aux nations. Au centre de l’image, l’enlumineur a dressé une « montjoie », typiquement renaissante avec ses statues à l’antique. C’était un édifice destiné à célébrer une victoire puis à baliser un chemin, notamment un itinéraire de pèlerinage (ce qui explique qu’il tire son nom du cri de joie des pèlerins arrivant à Jérusalem et cri de ralliement médiéval des Français). Quand ils virent l’étoile, ils se réjouirent d’une très grande joie (Mt 2, 10). La joie de trouver des compagnons, la joie d’avoir trouvé le Chemin, la joie d’aller vers le Roi des rois. C’est bien l’occasion de citer ici un sermon de Léon le Grand proposé dans l’office des lectures de l’Épiphanie : « Mes bien-aimés, instruits par les mystères de la grâce divine, célébrons dans la joie de l’Esprit le jour de nos débuts et le premier appel des nations. […] Cette étoile nous invite toujours à suivre cet exemple d’obéissance et à nous soumettre, autant que nous le pouvons, à cette grâce qui attire tous les hommes vers le Christ. Dans cette recherche, mes bien-aimés, vous devez tous vous entraider afin de parvenir au royaume de Dieu par la foi droite et les bonnes actions, et d’y resplendir comme des fils de lumière. »

Delphine Mouquin

La Rencontre des rois mages, tiré des Très Riches Heures du duc de Berry (1411-1416), ms. 65, fol. 51v., Frères Limbourg (XVe s.), Chantilly, musée Condé. © RMN-GP (Domaine de Chantilly) / Michel Urtado

Bibliographie

Mathieu Deldicque (dir.), Les Très Riches Heures du duc de Berry, cat. exp., Chantilly, musée Condé, 07 juin- 5 octobre 2025, Paris, Fine éditions d’art, 2025.

Edmond Pognon, Les Très Riches Heures du duc de Berry, manuscrit enluminé du xve siècle, Paris, Minerva, 1989.

Autres commentaires